- 古代中国の陰陽統合思想『老子(Lao Tzu)』 -

現代社会では、様々な『統合現象』が溢れている。代表的なものとしては、グローバル化の影響により発生した文化的統合などがある。確かに、技術の進歩にしたがって、国々や人々の間で分裂や対立的な関係はよくあるが、そこに存在する対立は、むしろ新たな統合への契機として存在しているかと思っている。つまり、現代では、統合は同調行動を創出し、システムの均衡を維持している活動において、不可欠な役割を果たしている。しかしながら、『統合』はまったく新しい思想ではない。紀元前からもすでに統合の思想が萌芽していた・・・。

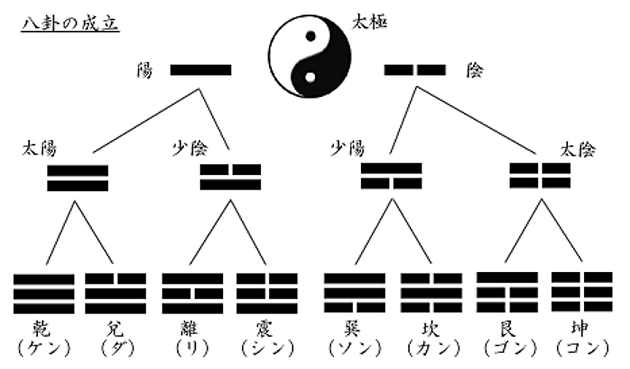

中国の春秋戦国時代に生まれた自然哲学の思想『陰陽思想』では、宇宙に存在するすべてのものを説明できるとされた。そして、陰陽は自然や人間の生活などを説明するだけではなく、儒教や医学などの学問分野、中国文化の根幹を支える理論としての重要な存在でもある。

「陰陽思想」は、中国から端を発し、森羅万象、宇宙のすべての物事を様々な基準から陰と陽の二つの属性に分類する思想である。陰と陽は、お互いに対立する属性を持って、この陰と陽の二つの気から、宇宙万物の変化が起きる。

実は、古代中国における自然哲学の思想『陰陽思想』は、老子の思想『道』から出てきた・・・。

「道」は西欧の外向的な哲学と違って、内向的なものである。実に「道」は、形もない、音もない、そして、実物もないものとされている。老子は宇宙の本体を「道」とし、それは万物を生み出す根源であり『無』であるとした。つまり、「道」は宇宙の根本として、「道」の働きを通して天地万物を生み出している。「道」の働きにより陰陽を生じ、陰陽の働きによりこの世のすべてを創造する。つまり、陰陽が世界万物の根本を意味している。

「道」という抽象的な思想は陰陽という二つの形態でその実態を表したものである。つまり、「道」の陰陽思想により、すべての普遍的な現象は2つの反対の宇宙エネルギー、すなわち『陰と陽の統合』によって形作られ、各々その根源にも復帰していく。「陰と陽の統合」により、物事は陰と陽という同等ではあるが、反対の表現から構成されるペアとして循環している。

つまり、天地万物は統合活動により誕生し、統合活動により帰無になる。さらにこの統合活動は循環的と見なされる。

「陰陽思想」は、西洋の弁証法的な思考に似た独特の中国の二重性思考である・・・。

陰陽が相互作用して団結することは、科学において繰り返し起こる重要なテーマであることが示されている。言い換えると、中国の全体論的、動態的、そして弁証的な世界観は、古代中国の哲学原理である陰陽から示される。これからも見られるように、陰陽思想の3つの特徴は、「全体的」、「動態的」、そして「弁証的」である。

しかし、ここでは、陰陽思想のもう1つの特徴『循環的』という特徴をも加えるべきだと考えられる・・・。

陰と陽はお互いに依存し、そして対立することを通して、全体の平衡を達成できる。そして、平衡を維持する過程で、また新しい対立関係を生じ、さらに対立を解消しながら新しい統一活動へと転化していく。この新しい統一活動はまた、新しいものを誕生させる。つまり、陰陽調和は循環的で、永遠に進行していると理解できる。陰と陽、2つの気が対立・統一する結果により世界を構成している。

このように、陰陽思想により誕生させた統合活動は循環的である・・・。

「道」から誕生してきた陰陽思想において、陰陽バランスは科学的な意味を持つ思考の枠組みであると考えられる。なぜならば、陰陽バランスは相対的な表現である「どちらか一方」と「両方」を含む「どちらも」に対応できるシステムを作り出す。

つまり、陰陽バランスにより、究極的には対立する二つの「一方」を統合する・・・。

陰陽バランスは、相対的な用語で「どちらか/または」と「両方」を統合し、永続的な「どちらも」を表す。これにより、陰陽バランスは複数の理論を統合することにも非常に役に立つものとみられる。

こうして、『陰陽思想の核心は統合を主張するもの』と言えるだろう・・・。

陰があれば陽があり、陽があれば陰があるように、互いが存在することで均衡あるいは世界が成り立つ。つまり、陰と陽は同時に存在することで世界万物が存在する。一方が消えれば、世界万物も存在しない。陰と陽の調和により、世界均衡を維持し、世界万物が存在できる。こうして、『陰陽思想は調和、統合の必要性』を強調した。

陰陽は陰と陽の調和により、世界均衡を維持し、世界万物が存在できると主張する・・・。

つまり、『陰陽思想』は、陰と陽の対立の関係を強調するのではなく、陰と陽のバランスの調和の重要性をも強調しているのである。そして、陰陽はバランスの取れた状態が最良の状態であり、それだけではなく、バランスが取れたという陰陽状態が、人間の生活や社会のすべての事象にあてはまる。

智恵の書・中国古典『老子(Lao Tzu)・道徳経(Tao Te Ching)』とは、今から約2500年前に「統合理論」のはじめとして、「調和」、「統合の必要性」を強調した、まさしく『統合思想』の “ 古き者の最後、新しき者の最初(一番手)” と言えよう・・・。

2012年12月21日

老 子 陽 明

太古の文化を愛した人物『老子(Lao Tzu)』

老子は『道』を時間的な過去にもとめた。天地万物のぎりぎりの始原の『無』にまで回帰し、そこに人間の理想を見いだそうとした ‼

老子の哲学は儒教などとも異なり、またギリシャ哲学とも異なり、明確な独自性を持っている。しかし、老子の知恵は、普遍的な価値を持ち、融和主義哲学と包摂主義哲学に属するもので、母性や生命の象徴である「月神」を表している。

老子が始原の比喩にあげる水や母は、豊餞のシンボルである蛇龍の神「女媧(じょか)」にもつながる。また、それらの神話を育んだ新石器時代の農耕民の豊餞の信仰にもさかのぼれる。「無為の哲学」にしても、風土的自然と四季の変化に逆らわれなかった「農耕者の知恵」が基礎にあったと推察できよう。

しかし、自然や四季を支配するのは「詩経の詩人」たちや「孔子・孟子」が考えたような『天』ではない ‼

老子にあっては『天も無為』である。「天は長く地は久し。天地は能く長く且つ久しき所以の者は、其の自ら生きんとせざるを以てなり」【第七章】というように、天地が長久であるのは、それがみずから生きようとする意識がない。つまり『無為』だからなのである。

老子の「無の哲学」は、「天の思想」に触発されて生まれた可能性はあっても、その種子は『天』以前のものであり、農耕の文化のなかで胚胎されたといえよう。

たしかに老子の『無』には晦渋さがつきまとう。しかし、その起源にさかのぼれば「古代の水の宇宙論」に行き着く。それは農耕民の生産と生活に密着した「生の思想」といえるものであったが、大地を耕すことのなかった老子には、『無為』といった逆説的な哲学でしか語れなかったのである。

そして、老子という人物がこの上なく『太古の文化を愛した人物』であったことを、多くの人々が見過ごしてきた ‼

老子は『隠者』として、また「不言」「貴言」「希言」の『唱導者』として、彼は著述をせず、弟子もとらなかったにもかかわらず、関所を出るときにだけ『堂々たる五千字の思者自道』を残した。

しかし、本当のところ『老子は思想を作ったわけではない』。当時の文明化により「心の文化」が失われる中で、『ひたすら太古の文化をそのままに守ろうとした』。

つまり、老子の世界観は彼の創作ではなく、オリジナルは『遥か太古の人類の理想郷』にある ‼

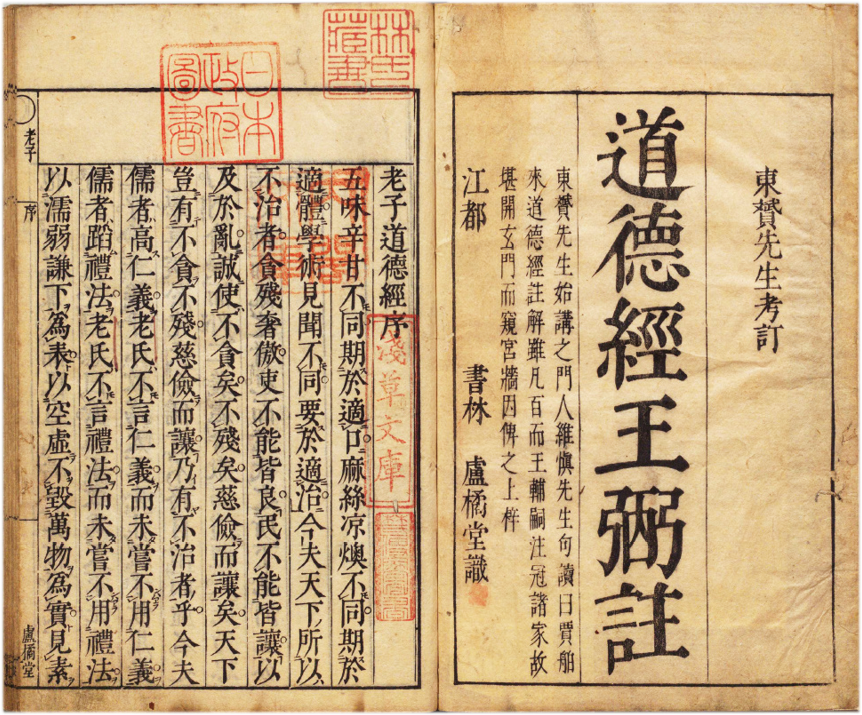

中国古典『老子(Lao Tzu)・道徳経(Tao Te Ching)』

聖書の次に世界中で最も多く翻訳されている中国古典『老子(Lao Tzu)・道徳経(Tao Te Ching)』。『老子』『荘子』『易経(周易)』は三玄と呼ばれ、これをもとにした学問は『玄学』と呼ばれた。

玄学の「玄」とは『老子』にある「玄之又玄」に由来する言葉で、暗くて目には映りにくいものを指す。いわゆる『玄学』とは、現象を動かす物の奥にひそむ幽玄にして玄牝な本質とされるものを解明する学問であった。

『老子』は、近年、多くの出土資料が発見されることにより、本来的な文章のあり方や、多くの人の手を経て、その思想の成立をみたことが明らかになった。長い期間に複数の著者により改変が続けられた現行の『老子』は、必ずしも体系的な著述を持つものではない。

なお、『老子』という書には少なくとも六つの名称がある。すなわち、『老子』、『道徳経』、『道経』、『徳経』、『徳道経』、『五千言』等である・・・。

日本で最も多く読まれてきた中国哲学の書と言えば、「論語」だろう。「老子・道徳経」も多く読まれてきたが、「論語」の読者数や影響力には及ばないように思える。しかし、さまざまな外国語への翻訳数を累計すれば、「老子・道徳経」が最も多い。

事実、19世紀以来『道徳経』は、ヨーロッパ各国語に相次いで翻訳され、少数だが戦前は、インテリ層の間で欧文での訳注が認知された。戦後、英語圏の文献を通じタオブームが日本に伝わり、古典中国への新たな取り組みとして広く支持された。

「老子・道徳経」が人を引きつける重要な要因に、一文一文は比較的簡単であるが、意味は簡単ではないことがある。古典の中には、あまりにも難解で、少し読んだだけでそれ以上読み進める意欲を失ってしまう書物もあるが、逆に、少し読んだだけで観点が見えて、続けて学ぶ必要はないと思ってしまう書物もある。

「道徳経」はそうでない。常識的なことを語っているように見えるが、同時に深みがあり、完全に理解することはできない。だから、魅了されてしまう。「道徳経」は欧米人だけではなく、イランでもインドネシアでも南米でも翻訳出版されており、「道徳経」のファンは多い。

老子のファンはなぜ多いのかには、いくつかの原因があるが、まず、内容が抽象的であることだ。「道徳経」は具体的な人名や地名に言及していない(「道徳経」には、固有名詞は一つも使われていないことが指摘されている)。また、中国の具体的な文化に基本的に触れていない。一方で抽象的な理論を述べて、宇宙の原則などを論じている。この特徴が、異文化圏にもより広がりやすい原因の一つではないだろうか・・・。

今の中国では「道徳経」と呼ぶことが多いが、本来の書名は「老子」だ。よく知られているように、「老子」には訳本が多い。現在見つかっている最古の「老子」全訳本は、西暦1729年よりも前に制作されたラテン語版で、全部で245ページあり、大英図書館に所蔵されている。

膨大な数の訳本が存在することは何を意味するのか。「道徳経」の訳本は、歴史上の注釈本に似た役目を果たしていると考える。注釈本は通常、まず逐語的に解釈してから、文全体の意味を説明する。これは一種の翻訳作業と言える。訳者も注釈本の筆者と同様に、まず原文を読み、その単語の意味を説明し、その哲学的な意味を説明する。訳本と注釈本の制作過程はほぼ同じだ。

「道徳経」の翻訳では、言葉が追加されたり割愛されることがあるが、「道徳経」の本来の姿を損ねる行為とは考えない。それぞれの翻訳版が「道徳経」についての新たな発見をしていると考えるべきだ。

歴史上は河上公(生没年不明、紀元1世紀から5世紀)、王弼(226-249年)、成玄英(生没年不明、7世紀中盤ごろ)、王安石(1021-1086年)などが「道徳経」の注釈を書いているが、その中の1つだけが「道徳経」の哲学を真に代表しているとは言えないだろう。同様に、それぞれの翻訳者はそれぞれの立場を翻訳本に込めている・・・。

また、『老子』の印象が、抽象的で難解だと言われる第一の理由は、「易を内包していない」ことにあると言える。『易経』の三義(易簡、変易、不易)が自らの内にないと、そもそも理解などできない。

『老子』は確かに難解ながらも、多くの研究者(専門家・非専門家を含め)がさまざまな解釈をしている。しかし、そのどれもが研究者の主観が入っていて、『老子』の思想そのままではない。どのような解釈があるにしても、必ず「易が内包されている解釈」だということを覚えておく必要はある。ただし、『老子』を読む前に、先に『易経』を読んでいることが条件だと指摘する書物は余り目にすることはない・・・。

難解で敬遠されがちな『老子道徳経(ろうしどうとくきょう)』。そこには静かな必然ともいうべき自然の摂理に導かれた智慧がちりばめられている。

しかし、実際の『老子』には、たんなる「癒やしの書」としての面だけではなく、乱世をいかに生き抜くかの『権謀術数の書』という一面も、かなり色濃く存在している。

そこからなにを読み取るか、どう読むかは読者の自由であろう・・・。

解釈しつくせない『老子』は、たとえある種の具体的な言説が時代のコンテクストからかけ離れ、意味の幻想を作り出しているとしても、その体現するところの全体の思想・智慧や宇宙観に対しての透徹した悟りは、疑いもなく時空を超えて我々に開放された精神的魅力を具えている。

天地自然の活動をじっくり観察することから生まれた『老子』の雄大で独創的な思想は、常識に凝り固まった人々の考え方を打破し、煩雑な日常のしがらみから人々の心を解放し、これまでとは違った視点からの「もうひとつの価値観、生き方」を私たちに提示してくれる。

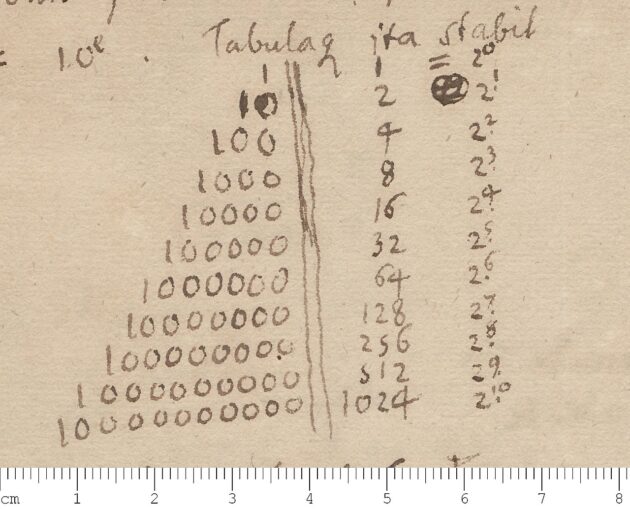

因みに、現代社会において私たちが恩恵を被っているコンピュータリゼーションの生みの親は、ドイツの哲学者『ライプニッツ』である。彼が、コンピュータの計算方法のもととなる二進法数学を発明することになったきっかけ、それは、中国古典の『易経』にあった。

彼は中国の古典『易経』に関心をもっており、1703年、イエズス会宣教師ジョアシャン・ブーヴェから六十四卦を配列した先天図を送られ、そこに自らが編み出していた2進法の計算術があることを見いだしている。

つまり、コンピュータは、五千年も前の易経システムから発想されたのである ‼

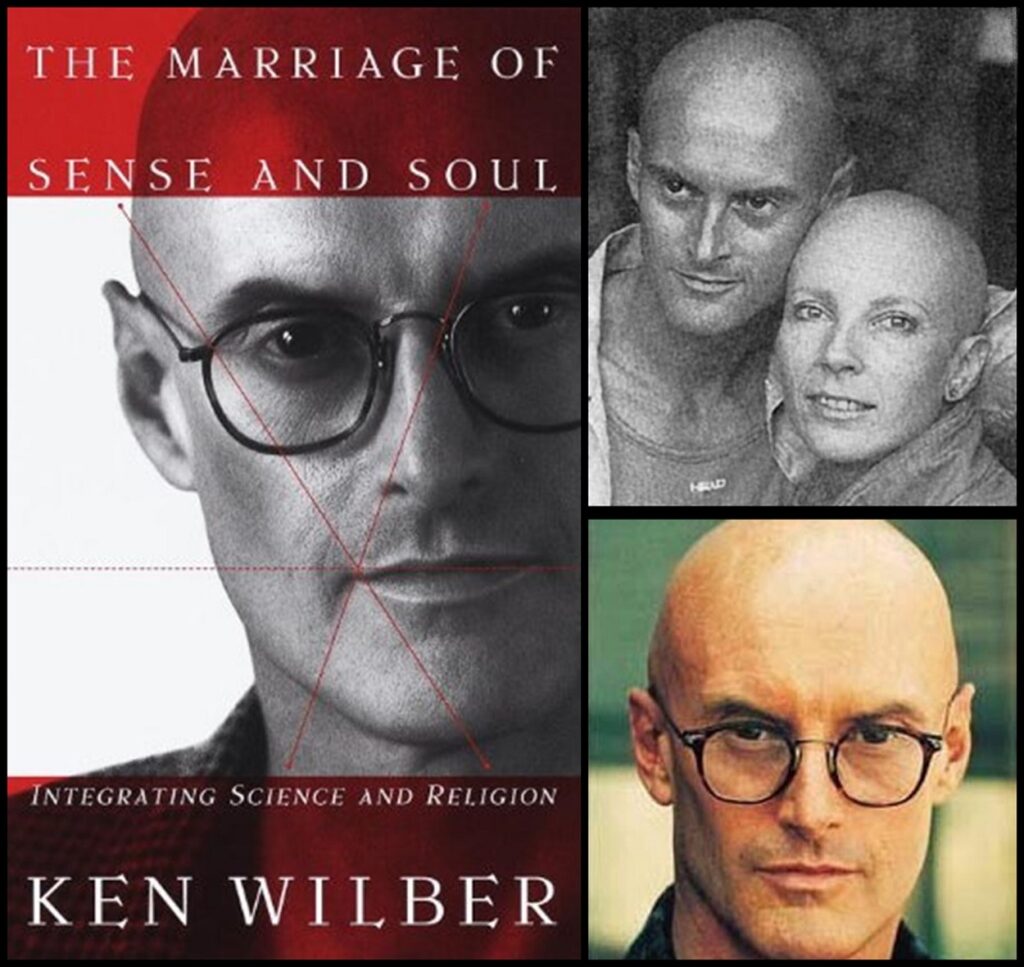

現代における統合思想『インテグラル理論』

現代において、統合思想家として最も認知されている人物の一人と言えば、「インテグラル理論(インテグラル思想、統合哲学)の提唱者」である『Ken Wilber(ケン・ウィルバー)』であろう・・・。

彼は「現代の最も重要な思想家の一人」とも呼ばれ、その革新的な業績から「意識研究のアインシュタイン」あるいは「現代には3つの選択肢がある・・・アリストテレスか、ニーチェか、さもなければウィルバーだ」とも言われる、21世紀のアメリカを代表する思想家の一人である。

東洋と西洋の叡智を統合する試みにおいて、彼ほどの知性と情熱をもって取り組んでいる人物は他にいない ‼

ケン・ウィルバーは、1949年1月31日、アメリカ合衆国のオクラホマ州に生まれた。高校生活をネブラスカ州のリンカーンで修了後、1968年にウィルバーはデューク大学の医学部に進学する。

しかし、ウィルバーは、進学後すぐに、老子道徳経の「道(みち)の道とすべきは、常(つね)の道に非(あら)ず。名(な)の名とすべきは、常の名に非ず。名無きは天地(てんち)の始め、名有るは万物(ばんぶつ)の母。」という冒頭の一文に出会った。

彼は科学を愛する青年だったが、この出会いにより、それまでに自己を支えてきた現代科学を核とする思想的基盤を根本的に揺さぶられる深刻な精神的危機を経験することになる。

こうした危機のなか、ウィルバーはデューク大学を退学し、ネブラスカにもどり、ネブラスカ大学に再入学する。この頃、ウィルバーは、化学と生物学を専攻しながら、同時に、自らの人生の意味を回復しようという内的な欲求に突き動かされ、東西の哲学書を貪るように読破し、また、日本からの禅の修行とチベット仏教の修行に集中的に取り組むようになったという。

ケン・ウィルバーは医学をはじめ、化学や生物学を専攻しながらも、老子を読むことで、思想、哲学、心理学へ転身し、今の『インテグラル理論(統合理論)』に至ったのである ‼

今一度、ウィルバーのそれまでに自己を支えてきた現代科学を核とする思想的基盤を根本的に揺さぶり、深刻な精神的危機を齎(もたら)した『老子(Lao Tzu)・道徳経(Tao Te Ching)』の道経上篇「體道第一」について、専門家の伝統的な翻訳作業(訳本と注釈本の制作過程)に習って解説する。

● 道経(上篇):體道第一(道の世界と名のある世界)

1.白文(原文)

道可道、非常道。名可名、非常名。無名天地之始、有名萬物之母。故常無欲以觀其妙、常有欲以觀其徼。此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。2.訓読文(白文に仮名や符号をつけて、日本語の語 順で読めるようにした文)

道可㆑道、非㆓常道㆒。名可㆑名非㆓常名㆒。無名㆓天地之始㆒、有名㆓萬物之母㆒。故、常無欲㆔以觀㆓其妙㆒、常有欲㆔以觀㆓其徼㆒。此兩者同、出而異㆑名。同謂㆓之玄㆒、玄之又玄、衆妙之門。3.書き下し文(漢文を訓読し、日本語の語順に従って仮名を交じえて書き直した文章)

道の道(したが)ふ可きは、常の道に非ず。名の名づく可きは、常の名に非ず。名無きは天地(あめつち)之始(はじまり)にして、名有るは萬物(よろづもの)之母なり。故に常は欲(もとめ)無かれば、以て其の妙(かすかなる)を觀る。常に欲有らば、以て其の徼(はげしき)を觀ん。此の兩つなる者は、同じく出で而(て)名を異にするも、同じく之を玄(くろ)と謂ふ。玄之又玄だも、衆(もろ)妙之門(うから)なり。4.逐語訳(ちくごやく:原文の一語一語を忠実に解釈・翻訳すること、また、そのような翻訳・解釈)

道というのは、これまで言われてきた道ではない。名も従来の名ではない。天地の始まりには何も無かった。だから無名である。天地に万物が生まれ、それぞれに名が付けられた。有名である。したがって有名は万物の母である。故に無は常にその奥深き妙を見せ、有は常に無との境を見せる。此の両者は同じ所から出て名を異にしているだけだ。どちらも玄妙で、玄のまた玄は見通せないほど深遠なものである。

5.語釈(ごしゃく:言葉の意味を説き明かすこと。語句の解釈)

(絶対者「道(タオ)」の本質)語ることができる「道(タオ)」は、真の道(絶対者としての道(タオ))ではない。名付けられるものは、真の名前(絶対者の名称)ではない。その“名付けえぬもの”は、天地(あめつち)の始まりであり、その“名付けられるもの”は、万物の母である。だからこそ、時に人は心を空しくして“生の深奥(しんおう)”に近づこうとし、あるいは“明示された形”を知りたいと、情熱を捧げるのだ。(深奥といい、明示ともいうべき)これら二つのものは、(その本性において)同一である。それらが明示される際に、多様な名前が付けられる。それらは二つながら、“天地(あめつち)の謎”(宇宙の神秘)と呼ばれるべきものだ。謎(神秘)への探求の道は、さらなる深い謎をはらみつつ、“すべての生の謎(本質)”へとたどる入り口(門、出発点)である。

6.英訳

(Embodying the Dao)The Dao that can be trodden is not the enduring and unchanging Dao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name. (Conceived of as) having no name, it is the Originator of heaven and earth; (conceived of as) having a name, it is the mother of all things. Always without desire we must be found, if its deep mystery we would sound; But if desire always within us be, its outer fringe is all that we shall see. Under these two aspects, it is really the same; but as development takes place, it receives the different names. Together we call them the Mystery. Where the Mystery is the deepest is the gate of all that is subtle and wonderful.

これは文化史・学術史上しばしば見受けられることだが、影響の大きい学説ほどその真偽に関する弁論も激烈である。しかも、ときにはその時代の雰囲気や学術のコンテクストが原因となって、それによって生ずる意識的なあるいは無意識の誤読や考証の疎漏が、しばしば偉大な思想家の思想を遮断もしくは変形してしまう。

しかしながら、新しい思想の分析角度から歴史の誤謬を糾し、思想をその本来の姿に立ち返らせたとき、「*注1 疑古」の時代から抜け出すのは必然的である。同時に、このような古代文化哲学精神の近代的再認識は時代の逆説の中の宇宙や人生の智慧を歴史の地表に浮かび上がらせ、時を経ていよいよ新しいものになっていくであろう・・・。

*注1 疑古:(ぎこ)とは、古代中国史の歴史記述をめぐる、歴史学・文献学・考古学の立場(歴史観・方法論・歴史学研究法)の一つ。疑古主義ともいう。尚、疑古を否定する立場、つまり古史を信じる立場も数多く提唱されてきた。そのような立場は「信古」(信古派)または「釈古」(釈古派)と呼ばれる。信古(釈古)の立場をとる学者は、中国考古学の成果を根拠とする。つまり例えば、先秦の遺跡の発掘調査の成果や、それによって得られた出土文字資料(甲骨文・金文・簡牘・帛書)の解読成果、または年代測定や天文考古学による歴史書の検証成果などを根拠とする。「信古」と「釈古」の違いとしては、「釈古」の方がより優れた立場、すなわち「疑古」と「信古」を止揚する(どちらにも囚われずに調停する)第三の立場、つまり史料批判をしつつ古史を好意的に解釈する立場、という意味で「釈古」と呼ばれる。そのような「信古」と「釈古」の呼び分けは、1930年代の馮友蘭によって提唱された。あるいは後述の王国維が1920年代の時点で既にそのような立場をとっていた。

LEAVE A REPLY