- 自身に拠って立つ『大いなる自己』へ -

これは単なる「哲学・思想」や「宗教」、延いては「スピリチュアル系」などと揶揄されるお話などではない。また、昨今の時代の傾向や潮流とも言える「一般的なマインド強化(あるいは、誤認された *注13 マインドフルネス)」を標榜する自己啓発などの類ともまったく根本的に異なる。

ご本尊に手を合わせることも、グルを崇めることも、雄弁に語る講師に媚びる必要も一切ない・・・。

時代性やトレンドと言った、変化に振り回されることのない『不変(普遍)の原理原則』を受動し、自身に拠って立つ『大いなる自己』へと能動的に変容(創造的進化)を遂げ、ついには『大道(自己超越による自己実現)』に至るための「実践(方法)についての指南(方向や進路を指し示すもの)」である ‼

本格的にこの道(『生得の力』を取り戻す実践/タオの『心身変容技法』)の実修方法や、そこから得られるエネルギーには、いくぶん圧倒されてしまうこともあるかもしれない。人によっては時として、人生観を変えてしまうような大きなきっかけと成り得るだろう。

ただし、自己を見失うことは決してない。如何に自らの「生命力」と再会し戯れるか、全ての『生得の力』を統合し、成長を促す軸というものが、元々自身の内に存在していたことに『大いに気づく』だけのことである ‼

そして何より、まずは人類が生み出してきた太古の時代から現代に至る『叡智と進化(変容へのアプローチ)の物語』すべてが内包する、それぞれの「価値と限界」、「真実と盲点」を尊重しつつ、健全なる態度によって吟味することは少なくとも無意味なことではない。

盲目的に自己の趣向で唯一と思えるものに囚われるよりも有意義である ‼

しかしながら、物事を鋭い輪郭でとらえることよりも、一旦自分の観念や先入観を無にすることは実に難しい行為であり、時に新しいことを受け入れることよりも、古いものを忘れることは、なお難しいことでもある。

2012年12月21日

老 子 陽 明

*注13 マインドフルネス:英語の『マインドフルネス(Mindfulness)』 という用語は、1900年にイギリスのリース・デービッスがパーリ語の仏教用語『サンマ・サティ(日本語では正念、正しいマインドフルネス)』の「サティ(日本語では念や気づき)」を英訳してから使われるようになり、仏教徒も英語ではマインドフルネスという言葉を使う。仏教の実践において『正念(しょうねん)』とは、八正道(はっしょうどう)の一つとして重視され、正しい念は、三十七道品のなかの四念住(しねんじゅう)などにおける念とあるように、基本概念の一つである。

現代的な西洋の実践としての『マインドフルネス(Mindfulness)』とは、「今ここでの経験に、評価や判断を加えることなく、能動的に注意を向けること(Kabat-Zinn, 1990)」を意味する心理状態である。語義として「今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずに捕らわれのない状態で、ただ観ること」といった説明がなされることもある。マインドフルネスが意味する特別な注意の向け方は、「瞑想法を中心とした訓練」によって向上されることが知られているのは、仏教の実践における『正念(しょうねん)』が対象に執着あるいは嫌悪などの価値判断を加えることなく、中立的な立場で注意を払うことを意味し、念を深めると心が固定され、何事にも惑わされない定(じょう)の状態に至るとされる「仏教における瞑想の基礎的な技術の一つ」であることに由来している。

つまり、マインドフルネスの実践は、主に東洋の、特に仏教の伝統における教えから発想を得ており、 『マインドフルネス(Mindfulness)』という用語(言説)や活動(技法)については、とりわけ新しい考え方ではなく、東洋では瞑想の形態での実践が2500年あり、仏教的な瞑想に由来する。

現在のマインドフルネスには大きく2つの潮流に分けられ、ひとつは、達成すべき特定の目標を持たずに実践される「仏教本来のマインドフルネス」に対し、ここから派生して生まれた「 医療行為としてのマインドフルネス」は、特定の達成すべき目標をもって行われる。医療としてのマインドフルネスもまた、アメリカにおける仏教の展開を背景に成立し、その『医療行為としてのマインドフルネスの実践(治療プログラム)』は、現在多様なものとなっている。医療行為としてのマインドフルネスのベースには、1979年にマサチューセッツ大学医学部の分子生物学者「ジョン・カバット・ジン」が、心理学の注意の焦点化理論と組み合わせ、臨床的な技法として開発・体系化した『マインドフルネスストレス低減法(mindfulness-basedstressreduction:MBSR)』および『マインドフルネス認知療法(mindfulness-basedcognitivetherapy:MBCT)』という確立された手法がある。

1970年代初頭、ジョン・カバット・ジンはマサチューセッツ工科大学(MIT)にて分子生物学の博士号を取得したが、禅の師による瞑想についての講義に参加して感動し、その日に瞑想をはじめた。カバット・ジンが2012年に日本に訪れた際、精神科医の貝谷久宣がカバット・ジン本人に確認したところによると、「この新しい精神療法の基本理念は道元禅師の曹洞宗である」とはっきりと言っている。

現段階において、『マインドフルネス』は心理的適応のための一方略として重要な意味を持つと思われる。そのため、「マインドフルネスを高める要因を明らかにすることは、臨床心理学や健康心理学の観点から重要な課題」となっている。

『易』と『老子』による『生成論と思考法の構造的相違』

東洋における『万物の生成論』では、 無極の混沌である「気一元」から、物質の基礎としての「陰陽二気」が生じ、それらがお互いに抱きあいながら『消長』を繰り返している(陰陽はいつも静止・不変の状態ではなく、お互いの力関係に基づいて常に変化している)・・・。

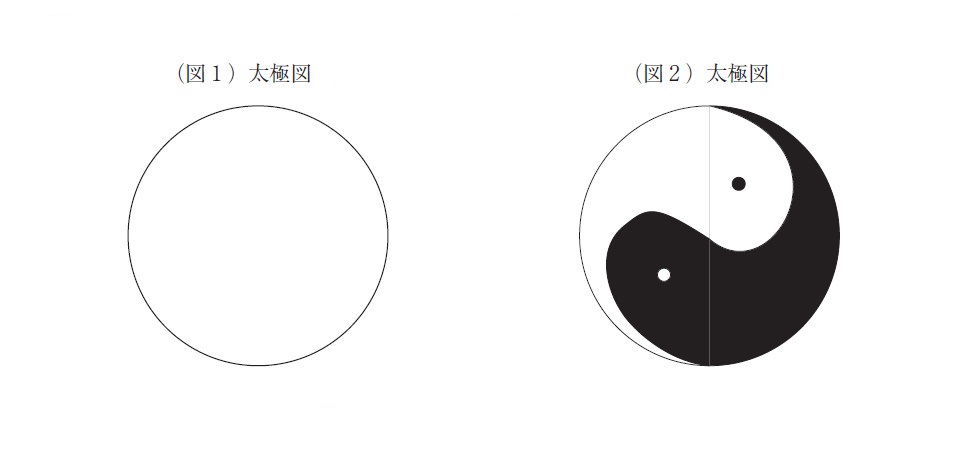

(図1)の『太極図』は、円の象徴として「一なるもの、太極、空、虚、無」を表し、(図2)では一なるものが二分割され「陰と陽」を表したものである。

『太極』とは、時間的・空間的無限を意味しており、『無極』とは、無方向・無形状・無限量である「大始の混沌とした元気」を示し、そこでは『道は一を生ずる』・・・。

この天地宇宙を現した円の中に表された『陰陽二気』では、陰の中にも陽があり、陽の中にも陰があり、絶えず流動し循環しながら調和を保っている。

『気の概念』が物質的な意味から広義の気の概念を有するようになったのは、「道家(老子・荘子)」の影響を受け、『陰陽論』に結びつくようになってからである ‼

『老子道徳経』の【上編第1章】は、「無名天地之始,有名万物之母。(名無は天地の始め、名有は万物の母。)」という『道(タオ)の本質』を表す根元から始まっている・・・。

これは「原初」なる『無』から、「現象」としての『有』が生じるという意味であり、この二つのリアリティは、名がつくことで、前者を『道』といい後者を『万物』というように表現されている。

しかし、その根本は同じであり、その深遠さを『玄』と表現している・・・。

つまり、「無」は『道』であり、『道』から「有」が生まれ得る。つまりは、『道こそは無と有の統一(統合)』ということになる ‼

また、「道生一,一生二,二生三,三世万物。万物負陰而抱陽,沖気以為和。(道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。万物は陰を負いて陽を抱き、沖気を以て和を為す。)」【下編第42章】と述べられている・・・。

大部分の「不一致」。特に西洋的なものとしての東洋の哲学・思想の解釈における「誤解・誤読と思い込み」はみなここから生じている。しかし実際には、西洋のみならず、東洋においても、いまだにこの『抽象域でジレンマ』を踏んでいる ‼

つまり、老子の『道』は「一」の前にあり、「一」は天地が分かれる前の総体であり、「二」はすでに分かれた天と地であり、「三」は陰陽と衝気であるという。

これは、『道』という「原初なる無の世界」から「総体なる一の世界」が生じ、微細なる働きとしての『気』が躍動し「陰と陽の二つの気(いぶき)」が生じ、その「陰陽の二気」の働きから「万物(この世のすべて)」を創造し、二つを媒介する「沖気」によって調和が生じるというのである ‼

このように、「万物の根本を意味する陰陽思想」と結びつき、『気』は「大宇宙(大自然)」と「小宇宙(人体)」に繋がり流れ動く概念として大きく捉えられるようになったのである・・・。

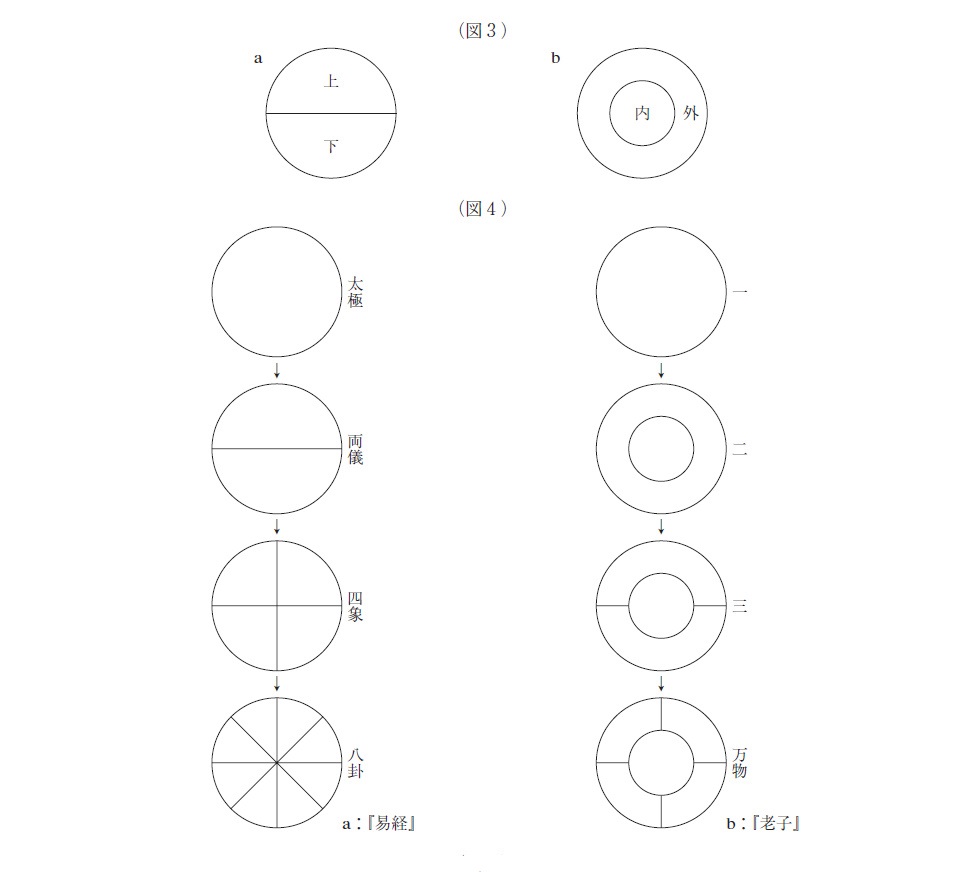

ただし、『易』と『老子』の『生成論の構造的な相違』について、「空間分割の形式から思考法の原初的な形式が発生している」と捉え、両者を比較した考察では(図3)で示すように、混沌とした無極の円を分割するには「上下の二分法」と「内外の二分法」の二通りがある。

『老子』の「内外二分法」の場合、「同心円構造の内円は、この状態では決して分割されることのない混沌の状態」である。

これらの二分法が、『易経』と『老子』での「思考の違い」であり、それを比較したのが(図4)である。

『易経』では、太極から両儀、四象、八卦と「徹底した二分法」になっているのに対して、『老子』では「一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず」となっており、三分割の次は「万物で五分割」になっている。

つまり、「内円こそが沖気であり、沖気が五行の中央土を結合」している。その論証として、五行の中央土の性格が「万物は陰を負い陽を抱き,沖気を以て和を為し,和は中央に居る。是を以て木の実は心に生じ,草の実は莢に生じ,卵胎は中央に生ず。(『文子』)」の一文を示し、「和は中央に居る」として『和=沖気』を中央においている。

しかし、前章の『老子』が暗示した「真の常道」に精通する『生得の力』で述べたように、老子の説く『非言語的世界の次元』、つまり、老子の「道」に精通する『 *注11 生得の力』は、こうして「言語知的に解釈」されればされるほど、『近くて遠い問題』(それはある意味、現代における紛れもない「スピリチュアルへの認識と弊害、そして混乱」)として、いよいよ問題の見方の問題を膨らませていく・・・。

『老子』が暗示的に語った『常道』の裏に隠された真の意味

老子が暗示的に語った【第1章】「道可道、非常道」の『常道』とは、これまで一般的に理解されてきた意味の裏に『真の意味』が隠されている・・・。

老子は「不変的かつ普遍的な次元」、時間や空間に左右されない『絶対的な次元』を「常」と言う。そして『常道』とは、宇宙そのものの『性』であり、『意識』である。その『性』とは、「人間すべての根源」であり、「人間の心の根源」でもある。心の良きも悪しきも、そのすべては『性エネルギーなるもの(源なるエネルギーの次元)』がつくりあげるのだと言う ‼

つまり、私たちは『性(セクシュアリティ)』がコントロールし難い本能と思っている。しかし、人間がそう思うのは、「私たちの性がそうした性」であり、現代の文明社会の中で、実は天使である性を悪魔に変化させてしまう社会的あるいは文化的、国家的(このなかには歴史的宗教による支配も含む)支配の背景が何千年と続いてきた中での、「原罪」「カルマ」「因習」として扱われてきたからである ‼( 詳細は前章の【参照5】)そして、現代の文明社会で私たちの『性(セクシュアリティ)』が怪物のように大暴れするのは、私たち自身が『自然であることを失った結果』である。

それは同時に、『 *注11 人間の生得の力/原初的エネルギーの次元(生得的に与えられている人間の原初的・基礎的諸次元)』であったはずの『 *注12 身体や自然や物質に内在する創造性の霊的源泉 = 第二の霊的極』をも、忘却亡失した結果でもある・・・。

実は、そこにこそ、私たちの「原初的生命の世界(生命エネルギーの次元)」から「超越的な意識世界(意識エネルギーの次元)」までを全包括し、統合し、創発(創造的進化)を生み育て、非二元的世界(禅の究極的な悟りから現代のITPに代表されるマイケル・マーフィーやケン・ウィルバーらの諸提案)をも抜き超えた『至高の悦=究極のエクスタシー(源なるエネルギーの次元)』、つまりは、老子の言う『常道』が実在している ‼

また『老子』その人その書は二千数百年もの古の時代において、すでに『権力者たちの巧妙な民衆操作のカラクリ』、文明社会で肥大化してゆく『人間の心の歪み』に警鐘を鳴らしていた・・・。

老子曰く、「性とは人間の根本的な力であり、その在り方、捉え方によって人としての在り方が決まる。その質と次元は、人としての質と次元をも決定する。社会全体の性の在り方は、社会と言うもの全体を決定付ける支配力を握っている。社会が欲の奴隷のような状態に陥るのも、根本に性の問題が絡んでいる。だからこそ、常道を知るまで人は苦しむのだ。」と言う ‼

つまり老子は、数千年に及ぶ様々な伝統に属す霊的人物や神秘家のみならず、支配者たちが「性の抑圧」を強めることで、民衆の性意識をネガティブに歪め、その代替となる「様々な欲望へと引き寄せて行く策略」、つまり『欲こそが社会の中心原理』となり、煽られた民衆の『生得の力による自らのコントロール』と『聖なる性の本質』を忘却亡失させ、支配者の意のままに操られて行くことへの強い危機感を察していたのである ‼そして現在、その『常道(性エネルギーなるもの/源なるエネルギーの次元)』を故意的に葬り去ろうとする何千年もの苦悩が厳然と横たわり、いつしか宇宙や自然、そして生命や進化の神秘(聖なるもの)から果てしなく遠ざかる『流浪の生の旅』へと投げ出されてしまった。

そのためここ二千数百年来、決定的にその『崇高で深淵(勇壮かつ玄妙)なる老子の道(TAO/タオ)』に繋がる(「道」に精通する)「真理(スピリチュアル・バリュー/精神的価値)」から、「真実性と具象へ至る不変的(普遍的)プロセス」が、いまだ『抽象域でジレンマ』を踏んでいる・・・。

その重要な(純粋な)要因として指摘するならば、老子という人物がこの上なく『太古の文化を愛した人物』であったことを、多くの人々が見過ごしてきたからである。ましてや、老子は隠者として、また「不言」「貴言」「希言」の唱導者として、彼は著述をせず、弟子もとらなかったにもかかわらず、関所を出るときにだけ『堂々たる五千字の思者自道』を残したとされるが、本当のところ「老子は思想を作ったわけではない」。当時の文明化により「心の文化」が失われる中で、ひたすら「太古の文化」をそのままに守ろうとした。よって『老子の世界観は彼の創作ではなく、オリジナルは遥か太古の人類の理想郷』にある ‼

然れども、本来の真性をまもり、物欲に煩わされない『老子の思想と智慧』は、時代の変遷によって消えてなくなることはなく、今世紀においても『老子』その人その書は生き続けている・・・。

本来、『老子(Lao Tzu)・道徳経(Tao Te Ching)』は、ひとつの文が陰陽二つの意味に解されるように書かれている。「陰(裏の意)」と「陽(表の意)」を合わせ、老子の言わんとする真意は語られる・・・。

つまり、『老子思想の精髄(ESSENTIAL TAO / The Essence of LAO TZU’s Thought)』は、「陰=秘儀」「陽=哲学」が織りなす『性(セクシャリティ)と宇宙のダイナミズム』にあり、太古の失われた「性的宇宙観の稀有なる後継者」であった老子は、性なるものの中に、人間を観、宇宙を観た ‼

道家の祖『老子』が残した書は、実は現代に流布されている分量(81編)の三分の一が真実であり、さらに借字を応用した『緻密な二重構造の仕掛け』で、「深淵で高次な秘儀(心身変容技法)」が封印されている・・・。

しかしながら、この事実はまったく知られていない。なぜなら、彼はそのすべてを『暗号によって記述した』からである ‼

今や西洋社会でも最もよく知られた東洋の賢者『老子』その人その書を、人々は表層の意味でしか理解しておらず、中国人や道家の人々さえもその真実を知る者は皆無に等しい・・・。

*注11 人間の生得の力:『人間の生得の力』とは、我々人間に生得的に与えられている原初的・基礎的諸次元である「身体的、本能的、性的、そして感情的な次元(非言語的な世界)」が有する『創造性を宿した生(本質的な原初的知性)』であり、『内在的な霊的源泉(第二の霊的極)』である。

『創造性を宿した生』は、私たちのなかに存在し、それは「知性をもった生命のダイナミズム(力強さや活力、エネルギーに満ちた活動性)」であり、私たちが『完全な個人(完全な人間)』になる過程にひそみ、その内部から出現し、全体を調和的にとりまとめるものである。

ここでいう『完全な個人』とは、「人間の生命体験のすべての面をふくみもち、同時に身体と大地にしっかりと根ざしているような人」のことである。

そして、『完全に身体化されたスピリチュアリティ(完全に身体化された霊的生)』とは、完全な個人のなかで「内在的(原初的な生命の世界/生命エネルギーの次元)」および「超越的(超越的な意識世界/意識エネルギーの次元)」双方の『霊的エネルギー(霊的極)』が創造的に相互作用することから生じるものである。

よって、私たちのいまこの時代に特に必要なことは、『人間の生得の力』、すなわち「人間性のより原初的で本能的な次元」をふたたび取り入れ、人間のこのような潜在力をすべて統合するかたちでふたたびつなぎあわせ、真に『統合的な成長』へと発達してゆくプロセスによって、『完全に身体化されたスピリチュアリティ(完全に身体化された霊的生/統合されたスピリチュアルな生)』を生みだすときなのである。

*注12 内在的な霊的源泉(第二の霊的極):宇宙には「超越的な意識のエネルギー」のほかに、「内在的なスピリチュアルな源/第二のスピリチュアルな極の存在(第二の霊的極)」、すなわち『闇のエネルギー(dark energy)』が存在している。

ここで使われる形容詞の「ダーク(dark)」は、否定的な意味あいをもつものではなく、たんにすべての可能性がいまだ未分化であるがために、意識の「光」によって見ることのできないエネルギー状態のことを指している。

『闇のエネルギー』は、顕現されたもののうちに存在する「固有なスピリチュアルな生命」であり、さらに「すべてのレベルの真の革新と創造性の源となるスピリチュアルな生命」であると考えられる。

言いかえるなら、『闇のエネルギーはスピリチュアルなプリマ・マテリア(第一素材)』である。すなわち、それは「変容の状態にあるスピリチュアルなエネルギー」であり、いまだ実現されてはいないが、『創造性を宿した未顕現の秩序と潜在力や可能性』で満たされている。

人間の現実において、このエネルギーは『身体や性や本能の組織原理』であるだけでなく、『生命力や自然な知恵の感覚の源』であり、「意識のエネルギーと闇のエネルギーは究極的には同じエネルギーなのだが、異なる状態にある」と考えられている。

つまり、『闇のエネルギー』が濃密で、無形で、未分化であるのに対して、『意識のエネルギー』は微細で、明るく、無限に分化したものである。

この『内在的な霊的源泉である第二の霊的極(闇のエネルギー)』が取り入れられると、「自発的で創造的なスピリチュアルな展開が内面から呼び起こされる」のである。言いかえるなら、「人間のより多くの次元がスピリチュアルな知に積極的に参与すればするほど、生はより創造的でスピリチュアルなものになる」のである。

この点で、マインドと意識が「超越的な覚醒意識」に自然に結びつくかけ橋となるのと同様に、身体と生命的・原初的エネルギーが「内在的なスピリチュアルな生(内在的な霊的源泉)」との自然なかけ橋になることを、区別して知っておくことは重要である。

つまり、『身体、ハート、マインドが葛藤やブロックから解放されるとき、これらの二つのエネルギー(意識と生命)が自然と出会う場所が人間のハート』である。

これが重要だというのは、マインドや意識をとおして、私たちは『微細なスピリチュアル・エネルギー(超越的な意識のエネルギー)』に到達しようとする傾向がある。そうしたスピリチュアル・エネルギーは、歴史のなかですでに発現しており、より固定化した形式や力動のなかにあらわれている。

これに対して、「生命的・原初的世界」とつながると、『闇のエネルギーとその生成力に到達することが可能になる』のであり、端的に言って、「身体と生命的・原初的エネルギー」に結びつくことは、真正で創造的な統合的スピリチュアリティにとって必要不可欠なことであり、一方では「真正である」ために、統合的でスピリチュアルな成長は、もっとも『生命的な潜在力に根ざす』必要がある。

そうした「潜在力」は、『私たちを唯一無二の存在』にするものであり、「原初的エネルギーのいちばん深いレベル」に蓄積されており、他方で「創造的である」ため、統合的な成長は、生成状態にあるスピリチュアルな力との相互作用から生じる必要があり、それは『生命エネルギーの身体化』をとおして自然に到達される。

『老子の世界観』、その『理想郷(一なる世界)へのプロセス』

老子という人物がこの上なく『太古の文化を愛した人物』であったことを、多くの人々が見過ごしてきた・・・。

老子は『隠者』として、また「不言」「貴言」「希言」の『唱導者』として、彼は著述をせず、弟子もとらなかったにもかかわらず、関所を出るときにだけ『堂々たる五千字の思者自道』を残した ‼

しかし、本当のところ『老子は思想を作ったわけではない』。当時の文明化により「心の文化」が失われる中で、『ひたすら太古の文化をそのままに守ろうとした』・・・。

つまり、『老子の世界観は彼の創作ではなく、オリジナルは遥か太古の人類の理想郷』にある ‼

今日まで、抑制され、抑圧され、禁じられてさえきた『生得の力(生得的に与えられている精=生命力)』、つまり『人間の原初的・基礎的諸次元(身体、本能、性、ハート)』の中には、疎外されていた「女性と女性的価値と役割」、「官能的な欲求」、「親密な関係」、「性の多様性」などの次元を、『真に統合的なスピリチュアルな生』への中心的な性質として復帰させる必要がある ‼

そこでは、これらの世界が健全な働きを回復できるよう、男性的原理に位置する「精神(メンタル)」のみによって制御されるべきといった思い込みや、「マインド」重視の発達の原理や力動に従うことを一旦は手放し、『人間の原初的・基礎的諸次元』がそれら自身の発達の原則や力動に基づいて癒され、成熟することができるような空間を作り出すことから始まる・・・。

私たちの「身体、本能、性、ハート(感情)」が自律的に成熟することを許したとき、それらははじめて「マインド」と同じテーブルにつき、『真に統合的な発達とスピリチュアルな生を共創造』へと向かわせる・・・。

そして、「身体的世界や生命世界」が、「スピリチュアルな生」に招き入れられ、私たちのアイデンティティが「超越的意識」だけでなく、『内在的なスピリチュアル・エネルギー(性なる精)』にまで広がったとき、全き人間とこの世界は『ヒエロファニー(聖なるものの現われ=聖なる精)』となり、人間と宇宙のスピリチュアルな変容と進化が起きる最先端の時間と場所が、ほかならぬ『この具体的な物理的現実(今、ここ)にあることに気づく(帰結する)』のである ‼

まさにそれらの『スピリチュアル・ヴィジョン』によって、地球は人類の姿をその内なる光により『身体化された天国(一なる世界)』へと進化・変容し、そこは『宇宙の中にあって、身体化された愛をあらゆる具象(真なる信)で満たされた、独特の時空』と化すだろう・・・。

その『理想郷(一なる世界)へのプロセス』は、ほかならぬ『老子書:TAO(タオの秘伝)』、及びいくつかの革新的なプラクティス(修行・実践)とルネサンス(文化的革命/文化的衝撃)をとおして、「原初的で内在的な生命エネルギーの創造的な力(ダイナミクス)」にふれ、徐々にそれを「超越的意識エネルギー」と結び合わせるための『ラディカル・プラクティス(本質的で根本的な実践)』によって懐胎する ‼

こうした両者の結びつきは、その個人の中で『エネルギーの軸』を生み出し、それは外部からの方向づけといった受動的な導きではなく、『内部から方向づける能動的な生命のダイナミズム』によって、『ホリスティック(全方位的かつ全人的)に調和的にとりまとめる』ものである・・・。

人間のあらゆる次元に宿る「創造性」、いわゆる心身の統合にしっかりと根差した『スピリチュアルな生』と言われるものは、もっとも『人間の生得の力(生命的な潜在力)』に根ざすとともに、『人間存在の主要な次元(人間の存在と認識の全ての諸次元)』である「身体、本能、性(以上の三つの生命力)、ハート(感情)、マインド(思考や精神)、意識(各階層的意識)及び超越的意識(魂/ソウル 及び 微細・元因・非二元的な霊性/スピリット)」の全ての次元によって、『根源的かつ完全なる全体性へと共創造』される・・・。

そして、『創造性を宿した生(スピリチュアルな生)』は、身体の中に存在し、それは、我々が完全な人間になる過程に潜み、その内部から出現し、全体を調和的にとりまとめるだけでなく、個人の統合的な健康と身体を取り戻し、日常生活から社会活動の場において、独自の可能性と創造性をあますことなく表現しながら、『万物との一体化のなかで変容と進化をうながす』ものである ‼

そこには、「抽象」や「具象」の概念世界はもはや存在しない・・・。

それは「もう一つの世界(第三の道/文化)」、つまり『捨象の世界(無為自然の本性)』の存在と認識に至る「大いなる道(大道=玄同/玄妙なる合一:彼我の別なく深遠な境地で無為自然の「道(TAO/タオ)」と一体になること)」、すなわち『老子の道に精通する生得の力(無為自然の本性)によって、すべては「玄妙なるタオに帰一」すること』なのである ‼

「カタチを棄てる」こと、すなわちカタチを捨てれば何が残るか・・・。『本質(無為自然の本性)』が残るのみである ‼

より高度な練功段階に達する人は、それまでとは全く正反対の認識に至るであろう・・・。

つまり、真の「自由と充足」、「治癒と成長」とは、外部の何者かによって与えられ、望みを叶えてくれるのではないこと、自身が自由になるための『自由に降り立ち』、統合的な変容の基礎が自らの身体に根付いており、一時も離れることなく、厳然(現前)と内在されていたことを悟るのである ‼

尚且つ、今日の避けがたい極端で排他的な教育とも言える「認知中心主義」による成長モデル、その機能的発達に焦点を合わせた、外部の方向づけによる合理的な「マインド強化」「メンタル強化」など、マインド中心の教育や生活が何世代にも渡り続いたために、「抑圧」され「歪んで」しまった『人間の生得の力』を取り戻し、『根源的かつ完全なる全体性』をも目覚めさせる・・・。

そして、これまでの実修・実践の諸テクニックは、実は単なる道具(手段)にすぎず、もはやそれを必要としなくなる時がくれば、容易に捨て去ってしまえるものであると言うことをも悟るのである ‼

この考え方そのものは、なんら「驚くほど新しい」ものではない・・・。

世界の伝統的な教えや宗教に観る文献、古代の哲学や思想、神話や伝説の物語の中にも存在する。それらは時に、特定の覚者や聖者、そして賢者、神秘主義に傾倒する呪術者や錬金術師、特殊な思想家や芸術家、はたまた秘密結社等の間で『秘儀・秘伝』として、謎めいた迷信や暗号という形で現代にまで伝え及んでいるものもある。

ここではそれらに踏み込むことを避けたいと考えるが、にもかかわらず、それらを一笑に付すような未発達で馬鹿げた、取るに足らない非現実(非科学)的なものとして考えるならば、これから叙述する内容について読み進めることをここで中止頂いて構わない・・・。

ただし、歴史上のこれらの複雑な問いを探究する者、新たな資質や創造的活力、または感覚を、その個人の生活や仕事、コミュニティーの中で、自己の最も独自の資質を発現させたいと望む方であれば、この先の叙述を難無く自然な態度で消化しながら読み進めることができると筆者は確信している ‼

読者の方々に改めて願うことは、「信念(ある時は「ドグマやカルマ」)」や「精神(メンタル)」、「思考(マインド)」と言った、『ハートのチャクラの上』のみで物事を考察し、困難を乗り越えようとせず、その「マインドからプライド」を、「ハートから争い」を無くし、『無為自然の本性(身体・本能・性・感情)』より立ち昇ってくる『生得の力』の存在と認識に信頼を置き、世界を「抱擁する」こと、「受動する」こと、「偶然を悦ぶ」ことができた時の『並外れた感動と究極のエクスタシー(至高の悦)』を感得して頂きたい ‼

LEAVE A REPLY